針灸歷史源遠流長,至今已有二千多年歷史,是中醫學中一個十分重要的組成部份。其獨特的理論和較為明顯的療效,深受海內外醫學界所矚目,其中亦有使用在眼科臨床治療上。

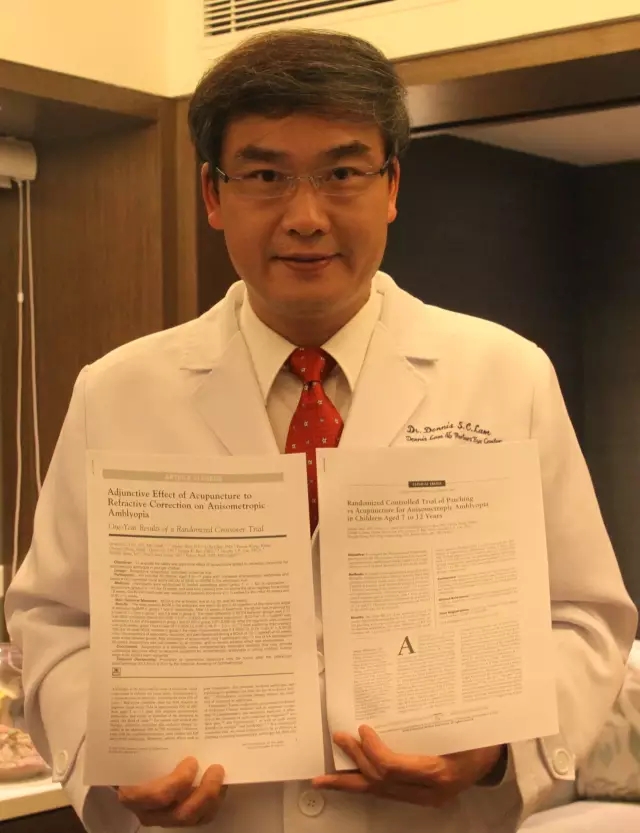

我院院長林順潮醫生自2004年起聯同趙建浩中醫師在JSIEC展開針灸對治療兒童弱視的研究,選取了五個獨特穴位組合運用于不少病人身上并作出系統研究,結果顯示針灸對于治療弱視有一定效果。該項研究更先后發表于兩份國際領先眼科醫學雜志。

什么是針灸

遠古時期,人們偶然被一些堅硬物體碰觸到身體表面某個部位時,竟意想不到地出現疼痛減輕的現象,于是便開始有意識地用一些尖利物來刺身體某部位,以減輕病痛,達到治療目的。針灸是一項古老而傳統的治療方式,屬于物理性治療,操作非常簡便。當針刺入體表皮膚特定部位 (稱之為睮穴),受針者會感覺到酸﹑麻﹑脹痛及瞬間尚可忍受的輕微刺痛 (中醫稱之為得氣),以激發﹑調動其自身的調整功能,促使疏通經絡﹑調和氣血﹑平衡陰陽來改善﹑糾正機體紊亂的功能狀態,使之趨于正常,從而達到治療疾病與恢復健康之目的。

傳統中醫理論

傳統中醫理論認為,健康有賴于維持體內動態“陰陽”平衡。“陰陽”失衡會導致體內“氣”機受阻,引起疾病。針灸可“打通受阻的‘氣’機,重建‘陰陽’動態平衡”,繼而起到治療作用 。

西醫角度

從現代西醫的的角度來看,針灸可能的治療機理 是通過刺激中央神經系統相關腦部皮層區域,從而控制化學物質與荷爾蒙 釋放致患病的器官起治療作用。就治療眼疾而言,針灸可能有以下幾方面的作用:

(1)刺激和調節視覺傳導通路的活動;

(2)促進和改善大腦和眼部的血流,包括脈絡膜血流;

(3)免疫調節;

(4)增加視網膜神經生長因子的生產。

現時針灸在多個西方國家已備受重視,更開展了多項研究。有研究結果顯示,通過功能性核磁共振(MRI)可以證明中國古老的治療眼病的針灸穴位與西方醫學描述的腦視覺中樞有對應性,當針灸刺激位于足外側與視覺相關的穴位時,功能性核磁共振可以觀察到枕葉視中樞有興奮現象。

針灸輔助治療弱視的穴位的選取

跟據傳統中醫理論來說,針灸治療弱視的基本原理,就是通過激發經氣的調整功能,來調節腑臟的功能狀態。基本治則為補益腎陽、醒腦明目。治療弱視時所選取的五個穴位,其中四個屬于「陽經」:

(1)頭部眼周的“攢竹穴”

(2)小腿下方的“跗陽穴”

(3)經外奇穴的“太陽穴”:太陽穴為經外奇穴,是有奇特療效的穴位,它位于面部三叉神經的分支動眼神經節點的附近處,可支配眼部; 而攢竹和太陽穴位則是眼病的常用穴。

(4)手陽明大腸經的手部虎口上的“合谷穴”:合谷穴位是保健穴,合谷頭面收,也包括眼部。

(5)督脈的“百會穴”:百會穴位為督脈,以其頭部的督脈百會穴調理上述針灸作用的陽經四個穴位可能產生的陽經氣過亢,從而以調節全身整體的陰陽平衡。故相對陽氣不足,整合可起到補陽益氣而達身體的陰陽相對動態平衡作用。

弱視從陰陽學說角度看,屬“陽氣不足”,所以除“百會穴”外,其余四個所選取的穴位皆屬“陽經”;而“百會穴”則用于調節平抑陽經的過亢,從而達到陽中之陰陽平衡。

除弱視外,針灸對其它眼疾亦有一定的療效。可使用針灸輔助治療的眼疾主要包括:干眼癥、因佩戴隱形眼鏡引致的敏感性結膜炎、眼角膜緣干細胞缺損、青光眼虹膜炎、黃斑手術后出現的視野盲點、眼瞼痙攣等。

總結:西方醫學與傳統中醫看似南轅北轍,但經研究人員多番努力,陸續證實以中西醫學結合醫治某些疾病,可發揮更佳治療效果。對于一些目前難以用常規療法治愈的眼疾,針灸或許能為患者提供另一種治療的途徑。在不久的未來,我們可以更深入研究針灸療效的機理,尋求突破,中西合璧,為病人提供適合的療法,達至更佳的治療效果。